录取通知书抵达的那一刻,邮戳为“高三”画上句点,也为“大学”掀开扉页。

对部分大一新生来说,高考后的暑假不再是“自我放飞”的纯粹留白,而被命名为“第三学期”。有人称其为“预热站”,在多元训练营里温故知新,试着解锁新技能;也有人把它唤作“探索季”,在高校的官方衔接课堂里,提前感受“大学节奏”。

无论哪条路径,最终目的都是为了帮助学生实现从中学到大学的平稳过渡,为后续校园生活做好铺垫。于是,这个夏天,校园尚未开放,成长已悄然启动,云端课堂、线下工作坊、学科导览……这些场景交织成准大学生的自画像。关于“如何优雅从容地走进大学”,答案正在每个准大学生的心中实时更新。

01.

“高三后”暑假掀起衔接班热潮

准大一新生家长郑女士向《消费者报道》记者透露,她女儿已被武汉大学录取,以为读大学后终于可以省下培优费支出了,结果现在听说还有大学衔接班,她感到十分意外。

“好不容易高考完,想着暑假能好好躺平一下,结果同学们的朋友圈都在晒高大衔接班的学习进度。”来自天津的小夏向记者表示,她感觉同学通过高大衔接班学到很多知识,害怕自己落伍,只能硬着头皮也报名参加培训。

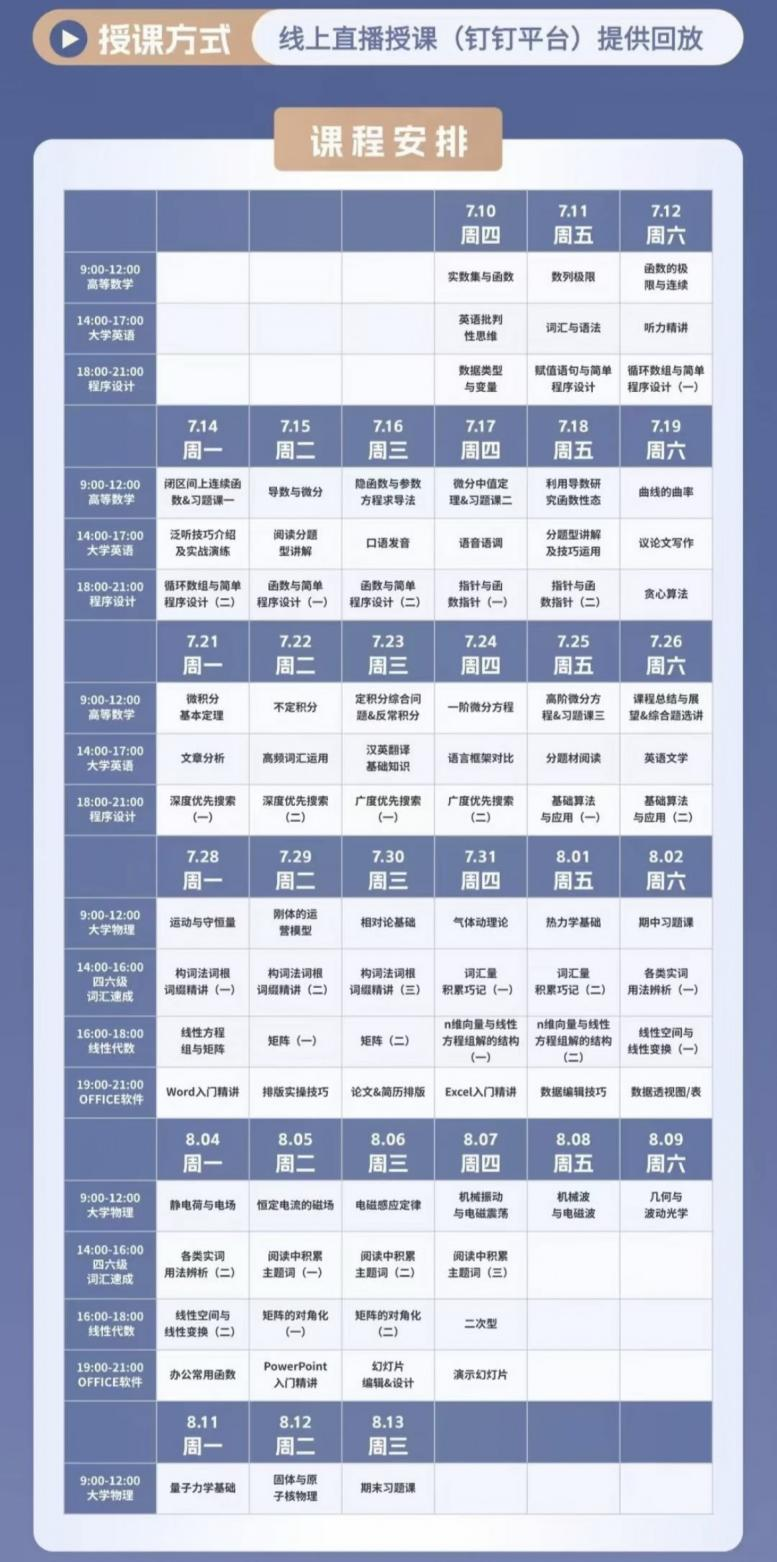

从小夏提供的课程时间表可以看到,她报名的科目覆盖高数、英语、物理、办公文件技巧等,培训时间从上午9点到晚上9点,周一至周日无间断。

(图源:受访者提供)

高大衔接班,全称为高中升大学衔接班,可以理解为高中毕业生利用高考后的暑期窗口期,为平稳过渡到大学生活、提前储备大学所需的知识要点与实用技能,而参与的各类针对性课程或培训活动。

不同培训机构对高大衔接班的称呼各有差异,“新大一预备训练营”“暑期大学预科班”“新大一衔接特训营”“XX(学科)衔接精讲班”……名称五花八门,培训科目主要包括英语、数学、计算机二级/编程等,单一科目的培训价格从数千元至上万元不等。

(图源:某社交平台)

“大学成绩与绩点挂钩,高绩点对保研、留学都有帮助。”某知名教培机构销售人员向《消费者报道》记者介绍道,今年暑期,他们机构仅线下就开了19个班,接待学生数百人。同时,他还告诉记者,目前他们的线下衔接班课程已全部结束,线上衔接班课程也接近尾声。

“准大一的暑假,是与同学拉开差距的黄金期。若孩子高考英语120分以下,数学110分以下,更要抓住衔接关键期。”某线上培训机构的销售人员向《消费者报道》记者提到,大一新生提前在暑假攻克大学高难度基础课程、打好基础,可避免开学后听不懂课堂知识、“掉队”的风险。

上述机构在宣传“高大衔接班”时,常围绕学生及家长对大学过渡阶段关心的话题展开介绍。比如,强调学业方面的挑战,指出高等数学等大学课程的知识体系和学习节奏与高中差异较大,提前接触相关内容可帮助学生减少开学后对新知识的陌生感。

此外,机构销售人员还会举例成绩优异的准大学生已开始规划暑期学习,提前了解大学学科内容等,通过同类学生的选择,为家长和学生提供参考视角。

02.

有高校推出“官方衔接班”

各大高校作为人才培养的核心主体,为回应新生从高中到大学的适应痛点,也纷纷推出官方衔接课程,探索更科学的衔接路径。

与机构课程不同的是,高校的这类课程更注重教育本质,基于对自身教学节奏、专业培养目标的深度认知,从学科思维转变、学习方法适配等维度入手,试图为新生搭建一个更贴合大学学习逻辑、衔接专业发展的过渡桥梁。

以华东师范大学为例,该校为帮助大一新生完成学习方式跃迁,推出了3门学科线上衔接课堂。其中,《大学数学预备知识选讲》旨在梳理中学数学要点,介绍基本逻辑框架;《新生计算机第一课》重在培养编程思维、AI思维等能力;《英语新生先导课》提供多元学习资源,帮助学生改进英语学习方式和观念。

(图源:华东师范大学公众号)

复旦大学腾飞书院同样将学习自主权交给学生,为有需要的大一新生提供《微积分基础》《大学物理》《程序设计》三门线上先导课程,帮助其更好地适应和融入大学生活、更快地进入大学课程学习状态。开学后书院会组织先导课程测试,为测试成绩优异的学生颁发证书。

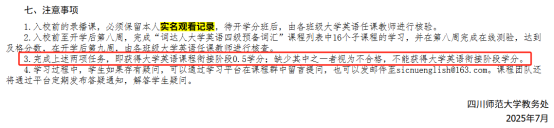

区别于“自愿”路线,部分高校选择“刚性”安排,将衔接课程的学业表现纳入学分评定。比如,四川师范大学为2025级新生开设的《大学英语》衔接课程采取学分制,学生完成课程内容并通过在线测试(合格)才能获得对应的0.5学分。

(图源:四川师范大学教务处)

同时,该校上线的《大学数学》也被视为新生首学期数学课程的重要组成部分,学习平台将全程追踪并量化记录学生的学习进度与习题完成情况,生成的课程评分将作为首学期数学课程过程性考核成绩的参考。

除线上免费衔接课程外,还有高校推出线下付费衔接课程班。比如,苏州大学在苏州市数学学会的委托下组织了《高中-大学数学衔接课程》,让学生领略数学理论背景和思想方法,锻炼学生抽象思维、空间想象、逻辑推理等能力。课程总计40学时,为期6天,收费2988元(早鸟价)/3688元(标准价)。

南京邮电大学推出的《高中数学与大学数学衔接课程班》,课程总计32学时,为期4天,授课内容包括大学数学课程导论、代数基础、几何基础、微积分基础等。

(图源:南京邮电大学理学院公众号)

随着高校“衔接班”课程的陆续亮相,其课程设计与运行模式也迅速成为焦点。苏州大学特聘教授徐芳在接受《消费者报道》记者采访时表示,高中与大学在学习模式、节奏调控、评价方式上的差异客观存在,这是衔接需求产生的根源。

“衔接教育的重心不是传授知识点,而是培养学生拥有‘以不变应万变’的核心能力。”徐芳指出,衔接的实质是帮助学生完成从“被动接受”到“主动探究”的能力跃迁和身份转变。这一过渡既需要学校提供系统化的预衔接课程,将学术规范训练、工具应用教学、专业导论课程、心理调适指导等模块整合起来,也离不开家长从“焦虑传导”转向“陪伴赋能”,更倚重学生自觉规划学习与生活。三方协同,方能构建平稳过渡的生态。

华东师范大学本科生院院长吕长虹持相近立场。他认为,人工智能让知识触手可及,真正的分水岭在于思维方式的更新与转变。“健康的衔接不是抢跑,而是一次身份转换——让学生找回身心平衡、激活兴趣、锤炼软技能。”吕长虹进一步解释,华东师大推出的线上先导课课程并非“一刀切”,而是“先自测,再补缺”的自助餐,绝不强制全员上阵,力求为学生创造“站在同一起跑线”的条件。

高校管理者的共识,为这场“衔接热”再添注脚。衔接的意义,或许正如徐芳教授所言,不是提前把孩子扔进“舒适区”——那里无法实现成长;而是引领他们理解和拥抱“适度不适”的挑战感。”

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论