8月12日,财政部、人民银行、金融监管总局联合发布《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》和《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》,意在通过财政贴息降低融资成本,从消费端和服务业两端发力,托底经济与就业。

两种贴息贷款均采用银行审贷、财政贴息、限定用途的方式实施,具体内容如下:

居民消费贷款贴息:年贴息1个百分点,贷款额度最高5万元,涵盖汽车、养老、教育、文旅、家装、电子产品、健康医疗等领域。

服务业经营主体贷款贴息:年贴息1个百分点,期限不超1年,单户上限1万元,重点支持文旅、体育、养老托育、家政等行业。

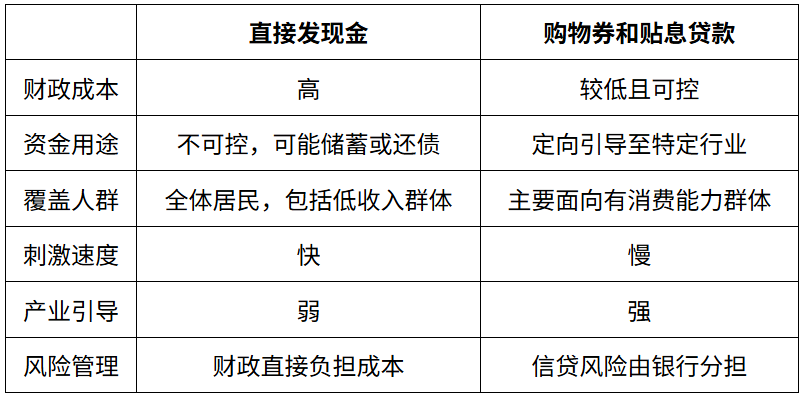

前有发消费券,今有贴息消费贷款,为什么不直接发放现金?

一、现实制约与深层考量

一方面,中国地方财政债务压力大,中央财政虽有空间,但倾向保留弹药应对突发性危机。同时担心居民将拿到发放的现金于储蓄或还债,而令刺激效果大打折扣。此外,中国的刺激政策不仅是消费政策,更是要兼顾产业升级和金融稳定——这也是为什么很多措施会导向特定行业,而非“撒胡椒面”式的全民现金发放。从政策制定者的角度,贴息贷款和消费券具有十分明显的优势:

1、 财政可承受性:直接发现金一次性支出庞大,而贴息支出可控且能撬动更大规模信贷。

2、 资金定向性:避免资金流向储蓄、还债等领域。

3、 产业战略匹配:新能源汽车、养老服务、文旅等均是既定发展方向,政策设计能与产业升级同步推进。

4、 金融体系配合:通过银行审贷,既保持信贷规模,又分担信用风险,维持金融体系健康运转。

二、低收入群体诉求被忽略

贴息贷款与消费券的设计,很明显更偏向于具备一定消费能力的居民,而面向绝大多数的普通居民。要知道,中国低收入人口占比仍然是相当高的,而这些居民并不具备“可选消费品”的消费或升级能力。

说到底,消费疲软的原因并非出于资金不足,而是预期不佳和流动性陷阱。即便是具备消费能力的居民,他们拿到现金后,一定会去消费吗?恐怕要打一个大大的问号。更不用说,社会上的总有一些“聪明人”利用政策套利了。

低收入群体的边际消费效应更强,每增加1元可支配收入,他们更可能立即用于生活消费,短期拉动效应反而更显著。通过直接发现金还能兼顾生活保障,尤其是在基本生活压力大的情况下,还能有助于增强居民预期信心,减少社会不稳定因素。

长期看,中国内需不足的一个深层原因,是普通居民在经济增长中可支配收入占比偏低。若低收入群体的消费能力长期得不到改善,总体消费需求难以持续扩大。

三、可能的平衡方案

事实上,并非只能二选一。决策层完全可以考虑混合模式,对有消费能力居民通过贴息贷款与消费券,定向引导资金流入重点产业。对低收入群体,则通过现金直补或生活补贴,确保基本消费能力不被忽视。

如此既能控制财政成本,又能扩大覆盖面,避免政策刺激形成“漏斗效应”,真正做到既让有能力消费的居民多花钱,也让低收入群体敢花钱。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论